Verschwundene Arbeit,

untergegangene Berufe in Leutershausen

Ein Kalender von 1997,

herausgegeben vom CDU-Ortsverband Leutershausen,

sammelte in liebevoller

Arbeit die alten, untergegangen Berufe.

Die Idee und Konzeption stammen von Josef Fey,

der mir erlaubte, seinen

Text und die Bilder für unsere Galerie zu verwenden.

Hiefür möchten ich

ihm herzlich danken.

Danken möchten wir auch allen Beteiligten

für die Überlassung von

Bildmaterial und Gedankengut.

Frau Ursula Kowitz aus Leutershausen

danken wir für die freundliche Überlassung Ihres

Kalenders zur Bearbeitung

für die Bildergalerie.

|

|

Der Amtsdiener |

Georg

Probst Georg

Probstgeb. am 10.03.1907 in Leutershausen |

Die Tätigkeit als Amtsdiener war in den früheren Jahren eine wichtige

Aufgabe in der Gemeinde. Georg Probst wurde dieses Amt ab 1. September

1952 übertragen, nachdem er zuvor ab 1948 als Vorarbeiter bei der

Gemeinde Leutershausen beschäftigt war. Mit dieser Tätigkeit war das

Ausschellen, also die Verlautbarung der öffentlichen Bekanntmachungen

verbunden. An 39 Stellen im Ort ließ er die Ortsschelle ertönen. Es

öffneten sich Türen und Fenster um die neuesten Mitteilungen des

Bürgermeisteramtes zu erfahren. Zu jener Zeit hatten die Bauern und

Handwerker ihre Pferdefuhrwerke oder die Handkarren angehalten, wenn

der „Schelle-Schorsch“ seine Stimme ertönen ließ. Diese Art der

öffentlichen Bekanntmachung wurde am 31. Dezember 1964 eingestellt, da

ab 1. Januar 1965 das Mitteilungsblatt der Gemeinde erschien. Der

Dienst des Amtsdieners wurde damit allerdings nicht beendet, denn nach

wie vor waren Briefe zuzustellen, Mitteilungen zu übermitteln, Plakate

auszuhängen oder sonstige Mitteilungen an den Anschlagtafeln

anzubringen. Georg Probst schied am 1. April 1972 aus dem Dienst der

Gemeinde Leutershausen aus und trat in den Ruhestand.

Georg Probst erlernte bei Johann

Leitwein in Großsachsen das Malerhandwerk und war dort viele Jahre als

Geselle tätig, ehe er sich im August 1933 selbstständig machte und

einen eigenen Handwerksbetrieb gründete, den er bis 1936 führte.

Danachtrat er bei der Post in den öffentlichen Dienst. 1940 wurde er

zum Wehrdienst eingezogen und war bis Kriegsende Soldat. Nach kurzer

Gefangenschaft und Rückkehr in die Heimat arbeitete er in einer

Schweißerei.

Georg Probst hat sich auch in

der Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit gestellt. So gehörte er

mehr als 70 Jahre dem Roten-Kreuz-Ortsverein an und stand Jahrzehnte

in den Reihen der Aktiven. Seit mehr als 70 Jahren ist er aktiver

Sänger beim Männergesangverein 1884 e.V. Leutershausen, wo er ebenso

wie beim DRK zu den Ehrenmitgliedern zählt.

|

zurück

|

|

Der

Bierbrauer |

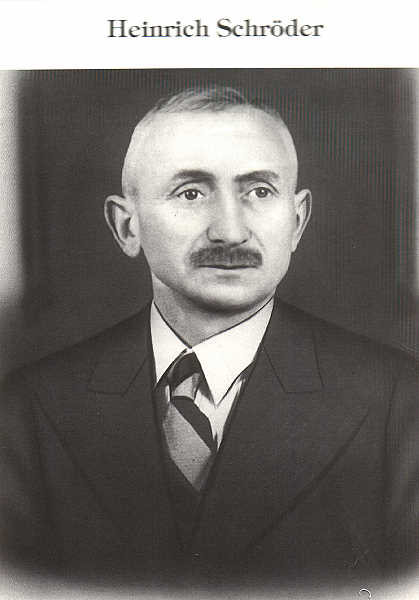

Heinrich

Schröder Heinrich

Schrödergeb. am 13.06.1888 in

Leutershausen,

gest. am 06.12.1977 in Leutershausen |

Heinrich Schröder erlernte das väterliche Handwerk um die Tradition

der im Jahre 1847 gegründeten Brauerei Schröder fortzusetzen. Seine

Gesellenjahre verbrachte er in München, Koblenz und Berlin. In Berlin

absolvierte er noch ein Studium an der Brauerei-Akademie. Im ersten

Weltkrieg war Heinrich Schröder wie seine Brüder Soldat, so daß sie

als Hilfe im Brauereibetrieb ausfielen. Der Vater Johannes Schröder

mußte, da er selbst gesundheitlich angeschlagen war, den Braubetrieb

einstellen. Er verstarb am 26. Dezember 1923, und nach dem Tod seiner

Ehefrau im Jahre 1925 ging der Betrieb auf die sechs Kinder über, die

ihn am 11. Februar 1926 als Familien GmbH wieder eröffneten. Am

Ostersamstag 1926 kam das erste Bier in altbekannter Qualität zum

Ausschank. Dank der guten Unterstützung seitens der Leutershausener

Bevölkerung und aufgrund der Bierqualität könnte ein guter und treuer

Kundenstamm aufgebaut werden. Am 18. März 1937 traten vier Geschwister

aus der Gesellschaft aus und verkauften ihre Anteile an die

Gesellschafter Heinrich Schröder und Sofie Ost, geb. Schröder.

Heinrich Schröder zog sich 1958 aus dem Betrieb zurück. Damit ging die

Brauarbeit in Leutershausen zu Ende, da der Sohn Hans Schröder, der

den Brauberuf erlernt hatte, im zweiten Weltkrieg in Russland gefallen

ist.

Brauer und Mälzer sind

interessante Berufe. Das Bier wird heute noch nach dem ältesten

Lebensmittelgesetz der Welt aus dem Jahre 1516 hergestellt. Zum

Bierbrauen ist die richte Dosierung von Wasser, Hopfen, Malz, Hefe und

Know-how wichtig.

Bier gibt es seit mehr als 6000

Jahren. Den Sumerern, einem Volk das zwischen Euphrat und Tigris, dem

heutigen Irak, lebte, wird die Erfindung zugeschrieben.

Auch wenn sich die Herstellung

von Bier grundsätzlich einfach anhört, so steckt doch eine ungeheure

Portion Erfahrung, Sorgfalt, Sauberkeit und Know-how dahinter.

Jedes der in Deutschland

gebrauten über 4000 verschiedenen Biere hat eine eigene Rezeptur.

|

|

|

zurück

|

| Die

Botengängerin |

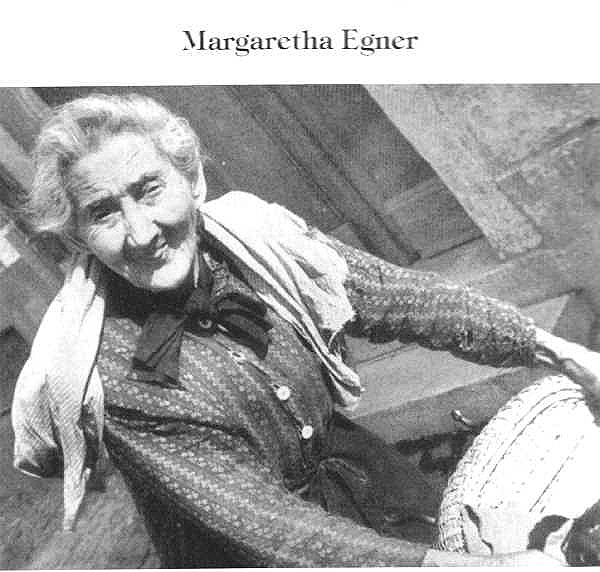

Margaretha

Egner Margaretha

Egnergeb. am 08.12.1866 in

Leutershausen,

gest. am 09.06.1960 in Leutershausen |

|

Margaretha Egner, liebevoll

„Schwester Gretchen“ genannt und auch so nur weithin bekannt, war über

Jahrzehnte hinweg als Arzneibotin von Leutershausen nach Schriesheim,

und wieder zurück, unterwegs. Sie nahm die ärztlichen Verordnungen

entgegen, sammelte sie und holte in der Apotheke in Schriesheim die

Arzneimittel ab um sie den Kranken zuzustellen. Diesen wertvollen

Botendienst übte Margaretha Egner bis ins hohe Alter aus.

Margaretha Egner war ledig. Sie

soll in ihrer Jugend eine äußerst hübsche Erscheinung und Männern

gegenüber sehr wählerisch gewesen sein, so daß sie letztlich den

Anschluß verpaßte. Mit 35 Jahren nahm sie ein Kind (Mädchen) an, zog

es groß und vermachte ihm ihr Vermögen.

„Schwester Gretchen“ soll

abergläubig gewesen sein. So habe sie Haarnadeln in die Fensterbank

gesteckt und am Abend, vor dem Schlafengehen, drei weiße Kreuze an

der Schlafzimmertür angebracht. Im Alter, so war zu hören, soll sie es

mit der häuslichen Hygiene nicht mehr so genau genommen haben. Auch

Haustiere sollen hie und da in ihrer Wohnung zu finden gewesen sein.

Margaretha Egner starb im Alter

von 94 Jahren ohne vorher je einmal krank gewesen zu sein.

|

|

|

zurück

|

| Der

Farrenwärter |

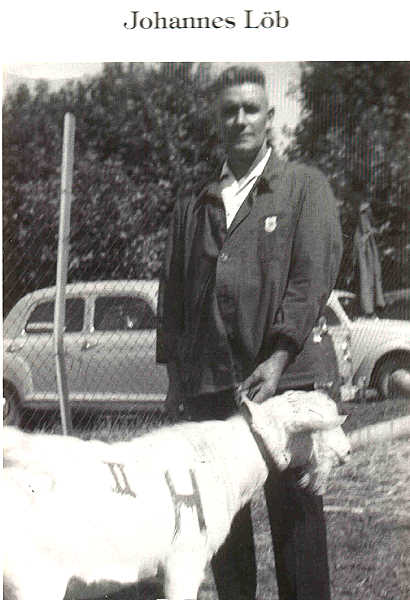

Johannes

Löb Johannes

Löb

geb. am 11.11.1913 in Emental/Besarabien,

gest. am 06.06.1996

|

|

Er war in seiner Heimat nach der

Tätigkeit im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb selbständiger

Landwirt. Nach der Vertreibung fand er in Leutershausen eine zweite

Heimat und war bis 1952 in verschiedenen Firmen tätig. Ab 1. Oktober

1952 trat er als Vorarbeiter und Farrenwärter in den Dienst der

Gemeinde.

Dem Farrenwärter oblag die

Vatertierhaltung der Gemeinde. Er war für die Pflege der Bullen, Eber

und Ziegenböcke zuständig, für die Tiere zum Deckakt und führte die

Deckregister. Darüber hinaus hatte er für den Futter- und Strohvorrat

zu sorgen, die Stallungen und Sprungstände in Ordnung zu halten.

Die Tätigkeit als Farrenwärter

endete mit der Einführung der künstlichen Besamung im Jahre 1961.

Danach widmete sich Johannes Löb

voll seiner Aufgabe als Vorarbeiter bis er am 1. Dezember 1978 in den

Ruhestand trat.

Anschließen war er bis zum 31.

Dezember 1983 teilzeitbeschäftigt im Vollzugsdienst und in der Feldhut.

|

|

|

zurück

|

|

Die Hebamme |

Margarethe

Keil Margarethe

Keil

geb. am 18.12.1889 in Leutershausen,

gest. am 21.03.1975 in Heidelberg |

|

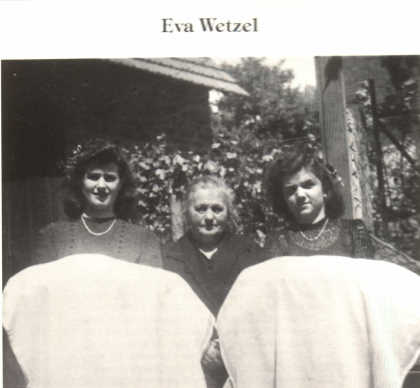

Eva

Wetzel, geb. Schwefel Eva

Wetzel, geb. Schwefel

geb. am 18.03.1887 in Leutershausen,

gest. am 30. 07.1961 in Weinheim |

|

Margarethe Keil war von 1921 bis 1961 als

Hebamme in Leutershausen tätig. Sie erfuhr eine Ausbildung als

Krankenschwester und absolvierte dann Lehrgänge zur Qualifikation als

Hebamme. Ihre erste Geburt in Leutershausen waren Zwillinge. Sie

leistete Hilfe bei der Geburt von Hilde und Hedwig Schrödersecker.

Neben ihrem Beruf als Hebamme hat Margarethe Keil viele soziale

Dienste geleistet und ärmeren Mitmenschen Hilfe und Unterstützung

gewährt. Margarethe Keil war die letzte Gemeindehebamme. Immer mehr

gingen die Hausgeburten zurück und den Geburten auf den

Entbindungsstationen der Kliniken wurde der Vorzug gegeben. Damit war

für die Hebamme vor Ort die Arbeitsgrundlage entzogen und eine weitere

freiberufliche Tätigkeit verschwand aus dem dörflichen Leben.

Eine unangenehme Erfahrung aufgrund ihres Berufes

mußte die Gemeindehebamme gleich nach Kriegsende machen. Der Ort war

von amerikanischen Soldaten besetzt. Margarethe Keil wurde zur

Geburtshilfe gerufen zu einer Zeit als für die Bevölkerung

Ausgangssperre verhängt war worauf bekanntlich neue Erdenbürger keine

Rücksicht nehmen. Sie machte sich auf den Weg zur Geburtshilfe, lief

natürlich prompt in eine Kontrolle und wurde vorübergehend

festgenommen bis geklärt war, zu welchem Zweck sie sich im Ort

bewegte.

|

|

Eva Wetzel hat als 20jährige den Beruf als

Hebamme ergriffen. Über 50 Jahre hinweg hat sie diesen Beruf ausgeübt

und sich dabei im Ort großes Vertrauen erworben. Sie wurde ob ihrer

Berufskenntnisse besonders geschätzt. Ihr Amt war in jener Zeit nicht

nur berufliche Erfüllung, sondern erforderte viel Nächstenliebe und

fürsorgliche Hilfe, vor allem in den Kriegs- und Nachkriegsjahren. In

wie vielen Häusern und Familien die „Schwefelsamm“ ein- und auszugehen

hatte und wie vielen jungen Erdenbürgern sie in diesen fünf

Jahrzehnten ihres Wirkens in Leutershausen die Wiege aufstellte, soll

hier nicht aufgezählt werden. Nicht selten war es vorgekommen, daß sie

in manchen Familien in der dritten Generation als Geburtshelferin

amtierte. Bei all dem fand Eva Wetzel keine Rast und Ruhe. Ihr

Haupterwerb war nach ihrer Verehelichung die Landwirtschaft mit Obst-

und Gemüsehandel. Gar oft wurde die halbe Nacht „Markt“ gerichtet und

bis ins Morgengrauen am Bett einer werdenden Mutter verbracht.

Erholung und Entspannung, Ausflugsfahrten oder gar Urlaub kannte sie

nie. Tage der Erholung in jener Zeit waren für Frau Wetzel die

Teilnahme an Fortbildungskursen in Heidelberg und Karlsruhe. 1957 gab

sie ihre Tätigkeit als Ammebäsel und Storchentante auf.

|

|

|

zurück

|

| Der

Huf- und

Wagenschmied |

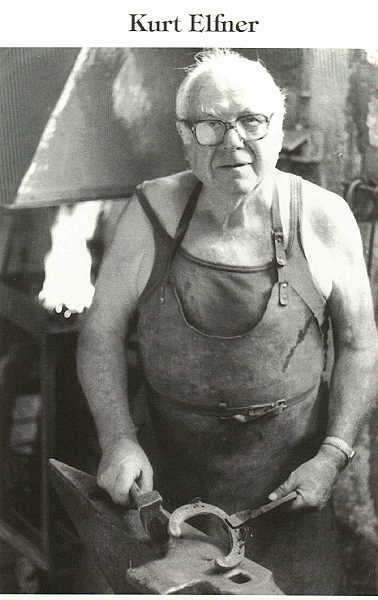

Kurt

Elfner Kurt

Elfner

geb. am 29.03.1918 in Leutershausen |

|

Er entstammt einer in diesem

Beruf verhafteten Handwerksfamilie. Großvater Andreas betrieb ab 1873

im Anwesen Großsachsener Straße 4, damals noch Hauptstraße 16, eine

Schmiede.

Ab 1904 übernahm der Vater Adam

Elfner die Schmiede, die dann 1949 an dessen Sohn Kurt Elfner

überging. Zuvor legte dieser die Meisterprüfung und die Prüfung zum

Hufbeschlagschmied an der Hufbeschlagschule Karlsruhe ab.

Neben dem Beschlagen der Pferde

und der als Zugtiere eingesetzten Kühe gehörte die Pflege der Hufe und

Klauen ebenso zur Arbeit des Schmieds wie das Aufziehen der

Eisenreifen auf die Wagenräder und auch deren Reparatur.

Die Elfner-Schmiede wurde bis zum

Jahre 1963 betrieben.

Danach betätigte sich der rüstige

Rentner als Hufschmied noch auf den umliegenden Bauernhöfen und

Reitplätzen und reparierte auch landwirtschaftliche Geräte.

Heute steht er seinem Enkel Peter

Mildenberger mit Rat und Tat zur Seite, der am 1. März 1996 in der

Hauptstraße 5 einen Schlossereibetrieb eröffnet hat.

|

|

|

zurück

|

| Die

Krautschnitterin |

Maria

Hüller, geb. Bock Maria

Hüller, geb. Bock

geb. am 17.07.1902 in Leutershausen,

gest. am 20.10.1982 in Leutershausen |

|

Maria Hüller, geb. Bock, Tochter

des früheren Polizeidieners Adam Bock, hat in jungen Jahren schon

einen wertvollen Dienst im Ort übernommen, den der Krautschnitterin.

Im Spätjahr, nach der Erntereife des Weißkrauts und nach Anlieferung

und Kauf von Filterkraut, war sie Tag für Tag mit ihrem Krauthobel

unterwegs um ihrer Arbeit nachzugehen. Bis spät in die Nacht hinein

wurde das Kraut fein geschnitten, denn jede Hausfrau wollte so bald

als möglich, das Sauerkraut aus dem Keller holen. Maria Hüller ging

von Haus zu Haus und alle im Dorf kannten die Krautschnitterin. Sie

war eine begehrte Person, denn in früheren Jahren gab es kein

Frischgemüse in den Wintermonaten zu kaufen um es der Familie zu

servieren. Da wurden sauere Bohnen und natürlich das Sauerkraut gerne

auf den Tisch gebracht, das aus eigener Erzeugung stammte und im

Keller reifte. Dort standen die „Krautstenner“, große Steinzeuggefäße,

in die das Kraut nach dem Schneiden frisch eingestampft wurde.

Aufgabe der Krautschnitterin war

es, das Kraut zu putzen, mit dem Krautbohrer den Strunk zu entfernen

um dann das Kraut mit dem Krauthobel zu schneiden.

|

|

|

zurück

|

| Der

Küfer |

Alois

Beichel Alois

Beichel

geb. am 26.07.1902 in Leutershausen,

gest. am 20.03.1971 in Mannheim |

|

Er erlernte nach der Entlassung

aus der Volksschule und der Rückkehr seines Vaters Valentin Beichel

aus dem Krieg von 1918 bis 1921 im elterlichen Betrieb das

Küferhandwerk. Nach den Lehrjahren und bestandener Gesellenprüfung zog

es ihn in die Fremde. In seinen Wanderjahren erweiterte er seine

Kenntnisse im Stuttgarter Raum und in Bickensohl am Kaiserstuhl. Nach

Hause zurückgekehrt arbeitete er ab 1922 in Käfertal bei der Firma

Josef Herwerth, Weinbrennerei und Likörfabrik im Holzfach und in der

Brennerei. Ab Mai 1926 unterstützte er wieder seinen Vater und

besuchte den Meisterkurs in Weinheim. Am 23. April 1927 bestand er die

Meisterprüfung und am 18. August 1931 wurde er als Inhaber des

väterlichen Betriebes in die Handwerksrolle eingetragen. Neben seiner

Tätigkeit als Küfer übte er zusammen mit dem Vater sowie Lehrlingen

und Gesellen den Beruf des Landwirts und Schnapsbrenners aus. Seit

1903 besaß man das Brennrecht als Abfindungsbrennerei für

Stoffbesitzer. Im zweiten Weltkrieg war er zum Zolldienst an die

Grenze zwischen Luxemburg und Belgien eingezogen. Aus der

Kriegsgefangenschaft in Frankreich kehrte er im Mai 1946 zurück. Der

Vater war 1945 verstorben.

Die Arbeit des Küfers in

Werkstatt, Hof und Keller war hart, mühsam und jahreszeitlich bedingt.

Das Holz (Eiche, Kastanie) mußte ersteigert, gekauft und gelagert

werden. Es wurde je nach Bedarf für Weinfässer, Zuber, Butten und

Kübel gesägt, gehobelt, gebogen und geformt, Reparaturen auch bei

Jauchefässern kamen hinzu.

Die Tätigkeiten als Küfer waren

hauptsächlich im Spätsommer, Herbst und Winter nach der Obsternte und

der Traubenlese gefragt. Die Apfel- und Traubenmühle und die Kelter

waren fast täglich in Betrieb. Während der Wintermonate mußte der neue

Wein von der Hefe abgelassen und die Fässer für die weitere Lagerung

und den Ausbau des begehrten Haustrunks gereinigt werden.

Die Abkehr von der Weinlagerung

in Holzfässern und die damit verbundene Einführung der Plastik- und

Edelstahlbehälter bedeutete nicht nur für das Küferhandwerk sondern

auch für die Faßfabriken das Ende.

|

|

|

zurück

|

| Der

Maßschneider |

Heinrich

Mück Heinrich

Mück

geb. am 21.02.1893 in Kürnbach,

gest. am 03.07.1974 in Leutershausen

Willy Salopiata

geb. am 05.01.1921 in Millau / Kreis Lyck

(Ostpreußen)

|

|

Heinrich Mück, der das

Herren-Maßschneiderhandwerk erlernte, machte sich im Jahre 1920 in

Leutershausen nach Ablegung der Schneider-Meisterprüfung in der

heutigen Martin-Stöhr-Straße selbständig. Das Ansteigen des

Kundenstammes machte eine Vergrößerung des Betriebes erforderlich, der

ab Herbst 1925 durch die Fertigstellung des Neubaues in der

Friedrichstraße 11 dorthin verlegt wurde. In der nun vorhandenen

größeren Werkstätte waren zeitweise fünf Gesellen und ein Lehrling

tätig. Am 1. Oktober 1953 war dann der Schwiegersohn Willy Salopiata

als Teilhaber in des Schneidergeschäft seiner Schwiegervaters

eingetreten, das dann als Geschäft Mück & Salopiata, Herren- und

Damen-Maßschneiderei in die Handwerksrolle eingetragen war. Im Jahre

1966, mit Zunahme der Konfektionskleidung und dem damit verbundenen

Kundenrückgang, wurde der Handwerksbetrieb ausgelöst.

Bevor es die nach Normalmaßen im

voraus gefertigten Herren- und Knabenanzüge sowie Damen- und

Mädchenkleider zu kaufen gab, war die Bevölkerung genötigt, die

Kleidungsstücke bei einem Schneider oder einer Schneiderin anfertigen

zu lassen.

|

|

|

zurück

|

| Der

Sattler |

Wilhelm

Bock Wilhelm

Bock

geb. am 20.02.1904 in Leutershausen,

gest. am 14.12.1982 |

|

Der Landwirtssohn absolvierte von

1918 bis 1921 eine Lehre als Sattler in Weinheim in einem

Handwerksbetrieb in der dortigen Grundelbachstraße, wofür er

allerdings keinerlei Vergütung erhielt.

Dieser Beruf hat einen engen

Bezug zur Landwirtschaft. 1924 machte sich der junge Handwerksgehilfe

selbständig und so wurde in der Vordergasse 22 neben der

Landwirtschaft auch eine Sattlerwerkstatt betrieben. Die

Meisterprüfung legte Wilhelm Bock 1939 ab. In seinen ersten

Berufsjahren gab es in Leutershausens Landwirtschaft noch keine

Motorisierung. 154 Pferde wurden seinerzeit vor Wagen und Pflug

gespannt. Die Feldgemarkung reichte bis zur heutigen Fenchelstraße und

der Brandenburger Straße. Da es auf Leutershausener Gemarkung keine

Wiesen gab, mußten Heu und Öhmd auf der Waid und den Weinheimer und

Hemsbacher Wiesen geerntet werden. Mit dem Pferdefuhrwerk und der

Mähmaschine wurde in den frühen Morgenstunden so zwischen 2 und 3 Uhr

dorthin aufgebrochen. Die Heu- und Öhmdernte wurde dann nach zwei bis

drei Tagen mit großen Heuwagen, oft spät in der Nacht, eingebracht. Da

mußten die Geschirre der Pferde und hie und da auch Kühe in Ordnung

sein. Wurde tagsüber ein Geschirr beschädigt, wurde es oft in der

Nacht wieder repariert, damit es am nächsten Morgen wieder in Ordnung

war und den Pferden aufgelegt werden konnte. So gab es während der

Sommermonate viel zu tun und der Bockesattler fand oft kaum Zeit zum

Schlafen. Ruhiger ging es in den Wintermonaten zu. Da wurden dann neue

Geschirre angefertigt und größere Reparaturen durchgeführt. Oft war

die Werkstätte, da sie gut geheizt war, für die Bauern auch ein

Kommunikationsort an dem Neuigkeiten ausgetauscht wurden.

Die Motorisierung in der

Landwirtschaft begann nach der Währungsreform. Der erste Schlepper in

Leutershausen wurde 1935 von gräflich vom Wiser’schen Hofgut in

Betrieb genommen. Wenn auch mit der Motorisierung die Sattlerarbeit

etwas zurückging, war ein berufliches Betätigungsfeld durch die

Reparatur von Artikeln für die Reiterei sowie von Taschen und

Schulranzen gegeben. Wilhelm Bock jedenfalls führte seinen Beruf bis

in hohe Alter aus.

|

|

|

zurück

|

| Der

Stuhlflechter |

Peter

Probst Peter

Probst

geb. am 28.06.1895 in Leutershausen,

gest. am 06.01.1970 in Heidelberg |

|

Peter Probst war gelernter Maurer

und hat als solcher über viele Jahre in Mannheim gearbeitet. Zuletzt

war er bei der Fa. Heinrich Kraft, Bauunternehmen in Leutershausen

beschäftigt. Hier lag das Hauptgebiet seiner Tätigkeit bei der Ver-

und Bearbeitung von Sandsteinen an Neubauten oder Erstellung von

Mauern und bei der Durchführung von Reparaturarbeiten. Peter Probst,

ein Maurer alter Schule, hat auch den „Petersbrunnen“ in der Steig

errichtet. Der Brunnen verdankt seinen Namen der Tatsache, daß neben

Peter Probst weitere Leutershausener mit dem Vornamen Peter an der

Errichtung beteiligt waren und zwar als Planer Architekt Peter Göhring,

als Hilfsmaurer Peter Schneider und der Spengler und Installateur

Peter Weber.

Das Peter Probst auch als

Stuhlflechter tätig war ist darauf zurückzuführen, daß die Maurer für

ihren Lebensunterhalt in den Wintermonaten selbst sorgen mußten. In

der kalten Jahreszeit, in der nicht gearbeitet werden konnte, gab es

keinerlei staatliche Unterstützung. Peter Probst suchte eine

Tätigkeit, die er in der warmen Stube im Winter ausführen konnte. Da

er handwerklich sehr geschickt war, interessierte er sich für das

Stuhlflechten. Schwester Lisbia von der kath. Schwesternstation hat

ihm das Stuhlflechten beigebracht und für sie hat er dann auch den

ersten Stuhl, mit Sitz und Lehne aus Geflecht, gefertigt. Peter Probst

fand für seine Tätigkeit als Stuhlflechter im Ort schnell Anerkennung

und genügend Arbeit, denn er fertigte nicht nur neue Stühle an,

sondern führte auch Reparaturarbeiten aus.

Stuhlrohrgeflechte hielten in

England Einzug, als Charles I. einen reich geschnitzten Ebenholzstuhl

mit einem Sitz aus Rohrgeflecht geschenkt bekam. Der Stuhl stammte aus

Indien und war nach Europa eingeführt worden. Populär wurden die

Stühle mit Rohrgeflecht in den 1670iger Jahren. Das Rohrgeflecht wird

aus Rotangrohr gewonnen, das aus der botanischen Familie der Palmen

stammt und daher keine Pflanze aus unserer Gegend ist. Das Rotangrohr

ist im Gegensatz zu andern Palmen eine Kletterpalme, die hauptsächlich

in den feuchten Tropenwäldern Indiens, Indochinas und den Malaiischen

Archipels vorkommt.

|

|

|

zurück

|

| Der

Wagner |

Michael

Gärtner Michael

Gärtner

geb. am 04.06.1882,

gest. am 10.02.1977

|

|

Michael Gärtner erlernte den

Beruf des Wagners, ein Handwerk, das künstlerischen Einschlag hat,

sehr geschätzt und mit der Landwirtschaft verbunden war. Er machte

sich im Jahre 1906 selbständig und führte seinen Handwerksbetrieb bis

1966.

Wagner (auch Stellmacher)

stellten die Holzarbeiten an Wagen für Güter- und Personenbeförderung

und Ackergeräten her. Die Arbeit bestand darin, die Räder, die aus

Naben, Speichen und Felgen zusammengesetzt wurden sowie die Gestelle

und die Wagenkästen aus gut getrockneten Hölzern anzufertigen. Das

zähe und elastische Eschenholz eignete sich vorzüglich für

Gestellteile; Ulmen- und Lindenholz für Naben und Speichen. Für die

Herstellung des Wagenkastens und der Radfelgen wurde gerne zum Holz

der Buche gegriffen. Fichte, Tanne und Kiefer lieferten die zum

Wagenbau nötigen Bretter und Verschalungen. Das Holz der Pappel, Linde

und Weide wurde hauptsächlich zu Vertäfelungen benutzt.

Die Bearbeitung der einzelnen

Bauteile sowie das Zusammenfügen derselben erforderte einige

Geschicklichkeit vom Handwerker, vor allem auch gutes und scharfes

Werkzeug. Unentbehrlich war die Hobelbank zum Einspannen und

Festhalten der Arbeitsstücke und der Radbock zum Eintreiben der

Speichen in der Nabe. Darüber hinaus war in der Wagnerei das

Vorhandensein von Sägen der verschiedensten Art, spezieller Hobel wie

Stab-, Kehl-, Nut-, und Falzhobel, Zugmesser mit gerader und gebogener

Schneide, verschiedene Bohrer wie Schnecken-, Löffel- und

Zentrumbohrer erforderlich, die mit Hilfe der Drehleier oder der

Bohrmaschine bewegt wurden. Stemmeisen, Schraubzwingen und

Schmirgelriemen ergänzten das Werkzeug.

Mit der Motorisierung musste der

Wagner die Herstellung des Hauptgegenstandes seines Gewerbes, den

Ackerwagen einstellen. An seine Stelle trat die Rolle, ein großer

Tafelwagen mit gummibereiften Rädern. Er wird in der Fabrik gefertigt

und seine Reparatur geschieht nicht mehr durch den Wagner, sondern vom

Schlosser für die Eisenteile und vom Schreiner für die Holzteile.

|

|

|

zurück |